Lotus de la bonne loi/Appendice 5

Version du soûtra du Lotus traduite directement à partir de l’original indien en sanscrit.

La théorie des quatre vérités sublimes, âryâni satyâni, et en pâli ariyâni satchtchâni est une des plus anciennes doctrines du Buddhisme, une de celles qui reparaît le plus souvent dans les livres du Nord. On la trouve suffisamment développée dans le Lalita vistara[1]. Exprimées de la manière la plus précise, les quatre vérités sont : 1o la douleur, condition nécessaire de toute existence ; 2o la production de l’existence, causée par les passions ; 3o la cessation des passions ; 4o le moyen d’arriver à cette cessation. Le Mâhâvastu, l’un des livres les plus estimés des Buddhistes du Nord, en donne une énumération qui est presque mot pour mot celle du Lalita vistara[2]. Je ne la reproduis pas ici, parce qu’on peut la voir en quelque sorte traduite dans le Rgya tch’er rol pa de M. Foucaux ; je fais seulement la remarque que les deux énumérations sont identiques, parce que ce fait éclaire en un point l’authenticité du Lalita vistara. Car comme je suis intimement convaincu que le Mahâvastu est un livre antérieur au Lalita, l’identité de ces deux ouvrages sur ce point important est un argument de plus en faveur de l’opinion que j’ai exposée ailleurs sur la formation de la collection canonique du Nord[3].

Les quatre vérités sublimes paraissent au premier rang dans les exposés, même les moins développés, que nous possédons de la doctrine morale de Çâkya. Klaproth, dans son abrégé de la vie du dernier Buddha, ne pouvait les oublier[4] ; on les retrouve également dans un fragment d’une vie de Çâkya publié par lui d’après une traduction faite sur le mongol ; voici comment elles sont énoncées : « L’existence de l’état de misère est la première vérité ; la seconde est que cette misère immense répand son empire partout ; la délivrance finale de cette misère est la troisième ; enfin la quatrième est l’existence des obstacles infinis qui s’opposent à cette délivrance[5]. » Csoma de Cörös en donne, comme il suit, la définition d’après les Tibétains : « Il y a du chagrin ou de la misère dans la vie ; il en sera ainsi dans chaque naissance ; mais cela peut être arrêté ; enfin la quatrième vérité est la voie ou la manière de mettre un terme à toutes les misères[6]. » Je ne dois pas oublier de rappeler qu’A. Rémusat est revenu plusieurs fois sur cette doctrine dans ses notes à la suite du Foe koue ki, sans cependant l’éclaircir par des détails suffisants[7].

Mais de tous les auteurs qui avant ces derniers temps avaient eu occasion de toucher à ce point capital, le savant qui en a peut-être marqué le mieux la véritable origine est Deshauterayes, dans la dissertation duquel nous trouvons ce passage : « Quand Çâkya visita les ascètes brahmâniques, il leur demanda quels moyens ils employaient contre la nécessité de naître, de vieillir, de devenir malade et de mourir[8]. » C’est en effet la considération des misères de l’existence de l’homme ici-bas, qui a été le point de départ de la doctrine de Çâkya ; et ces misères le frappèrent si profondément, qu’il appela vérité la certitude qu’il avait acquise qu’elles étaient inévitables.

On trouve chez les Buddhistes du Sud, auxquels cette théorie des quatre vérités sublimes n’est pas moins familière qu’à ceux du Nord, de précieux, développements qu’il importe de résumer ici, pour montrer par un exemple frappant l’identité fondamentale de la doctrine professée par les deux écoles indiennes, celle du Népâl ou du Tibet, et celle de Ceylan. On en doit la connaissance à un court mais très-bon mémoire de M. le colonel H. Burney, Résident anglais à Ava, qui a enrichi le Journal asiatique du Bengale de dissertations malheureusement trop peu nombreuses, mais toutes portant la marque d’un savoir très-étendu et d’une grande intelligence[9]. Il y a, selon les Buddhistes d’Ava (nous dirions selon les Buddhistes de tous les pays), quatre vérités fondamentales, ou lois morales de l’univers, à la connaissance desquelles Çâkyamuni parvint intuitivement, le matin même du jour où il atteignit au rang suprême de Buddha parfait. Ces quatre vérités sont nommées dukkha pour duḥkha, la douleur ; samudaya, la production ; nirôdha, la cessation ou l’arrêt ; et magga pour mârga, la voie. La première vérité, celle de la douleur, exprime la nécessité d’exister et de souffrir tout ensemble, à laquelle tous les êtres sensibles sont soumis, pendant que, sous l’influence de leur bonne ou de leur mauvaise conduite antérieure, ils passent successivement dans les trois états différents d’existence, celui de Dieu, d’homme ou d’animal. Nous avons vu plus haut qu’il y a, outre ces trois modes d’existence, trois autres destinées qui sont comprises sous la dénomination collective des trois états misérables ou de châtiment, lesquelles réunies aux trois premiers modes, forment l’ensemble de ce qu’on nomme les six gatis ou voies de l’existence[10]. La seconde vérité, celle de la production, indique l’inévitable sujétion des êtres aux passions et aux désirs sensuels qui les attachent fatalement à l’existence. La troisième vérité, celle de la cessation ou de l’arrêt, indique le terme de l’action des deux lois précédentes, ou plus directement, l’anéantissement de celle qui précède immédiatement, c’est-à-dire la production. Par la loi de la cessation, l’homme doit s’affranchir des misères de l’existence et parvenir à un état de repos et de quiétude qui est le Nirvâṇa (Nîbbâna). Enfin la quatrième vérité, celle de la voie, exprime l’ensemble des moyens par lesquels on arrive à ce dernier état, où, comme le dit Clough dans son Dictionnaire singhalais, « les passions sont toutes subjuguées, et tout attachement à une continuation de l’existence est anéanti[11]. »

Il paraît qu’il y a, chez les Barmans, deux opinions touchant les moyens qu’on résume sous le titre collectif de magga. Les uns entendent par là les huit bonnes pratiques, dont nous avons deux énumérations semblables dans le Lalita vistara et dans le Vocabulaire pentaglotte buddhique[12]. Elles ne sont pas moins connues des Buddhistes de Ceylan, qui les désignent collectivement sous le titre de aṭṭhag̃gamagga, « la voie aux huit parties ; » et on les trouve chacune sous leur forme sanscrite et pâlie, à leur ordre alphabétique, dans le Dictionnaire singhalais de Clough[13]. J’en donne ici l’énumération, plaçant d’abord le terme sanscrit et ensuite le terme pâli : 1o Samyagdṛĭchṭi et sammâdiṭṭhi, « la vue droite ; » c’est pour un Buddhiste l’orthodoxie. 2o Samyaksam̃kalpa et sammâsam̃kappa, « la volonté droite » ou la pureté d’intention ; cela doit s’entendre encore au sens religieux, car le Lalita vistara ajoute que cette pratique conduit à l’abandon de tous les doutes, de toutes les incertitudes et de toutes les hésitations. 3o Samyagvâk et sammâvâtchâ, « le langage droit » ou l’exactitude reproduire fidèlement comme un écho tous les sons et toutes les voix qu’on a entendus. 4o Samyakkarmânta et sammâkammanta, « la fin de l’action droite, » c’est-à-dire une conduite régulière et honnête ; le Lalita, dans son style figuré, dit que cette vertu conduit à ne pas mûrir ce qui n’est pas une œuvre, c’est-à-dire à ne pas conduire à leur achèvement des actions qui ne seraient pas admissibles, des actions irrégulières et coupables. 5o Samyagâdjîva et sammâdjiva, « le moyen d’existence droit, » c’est-à-dire une profession honnête qui ne soit pas entachée de péché, avantage qui, selon le Lalita vistara, rend l’homme indifférent à toute espèce d’ambition. 6o Samyagvyâyâma et sammâvâyâma, « l’application droite, » vertu qui, d’après le Lalita, conduit l’homme à la rive opposée où il veut atteindre. 7o Samyaksmrĭti et sammâsati, « la mémoire droite, » qui, dans le Lalita, conduit à fixer fortement dans son esprit ce qui ne doit pas être oublié. Enfin 8o samyaksamâdhi et sammâsamâdhi, « la méditation droite, » qui, selon le Lalita, fait obtenir à l’homme la méditation d’un esprit incapable d’être ébranlé ; c’est encore, selon Clough, une sainte tranquillité d’esprit ; car il ne faut pas oublier que, dans l’opinion des Buddhistes, samâdhi exprime bien moins la méditation toute seule et prise au sens philosophique, que ce calme méditatif auquel on n’arrive qu’en se rendant absolument maître de soi-même. Et voilà pourquoi Clough a traduit par paix de l’esprit le terme de samâdhi, qui s’il est synonyme de samatha, « calme, » l’est également de êkaggatâ, « attention dirigée sur un point unique, » et de avikkkêpa, « absence de trouble[14]. »

Telle est la première opinion des Buddhistes barmans sur ce qu’il faut entendre par la voie qui conduit au Nibbâna. Mais le colonel H. Burney nous apprend que d’autres entendent par magga, « voie, » les quatre grandes routes, en d’autres termes les quatre grands ordres de saints personnages nommés Âryas, et en pâli Ariyas, qui jouent un rôle aussi considérable au moins dans le Buddhisme de Ceylan que dans celui du Nord. Ces routes sont subdivisées chacune en deux classes ; ce qui donne un total de huit ordres formés par les Ariyas, ou les saints supérieurs qui par l’empire absolu qu’ils exercent sur leurs passions, et par la perfection de vertu qu’ils ont acquise, se sont mis en possession d’une puissance surnaturelle[15]. Nous savons déjà que ces quatre ordres sont les Çrotaâpannas, les Sakrĭdâgâmins, les Anâgâmins et les Arhats ; chacun d’eux est divisé en deux classes, selon que les personnages qui les composent sont encore dans la voie où ils marchent, ou ont déjà obtenu les fruits du voyage qu’ils ont entrepris ; ce sont des points sur lesquels j’ai donné ailleurs d’amples détails ; il me suffira d’y renvoyer le lecteur[16]. Ajoutons, pour terminer ce que nous trouvons à dire sur le mot magga, quelque commentaire qu’on en donne d’ailleurs, que suivant une définition rapportée par Turnour, le magga renferme une sous-division que l’on nomme paṭipadâ, en sanscrit pratipad. Le magga, dit Turnour, est la voie qui conduit au Nibhâna ; la paṭipadâ, littéralement « la marche pas à pas, ou le « degré, » est la vie de rectitude qu’on doit suivre, quand on marche dans la voie du magga[17].

La différence qui distingue les deux interprétations du magga ou de la quatrième vérité sublime que je viens d’exposer, constitue-t-elle une différence d’opinion chez les Buddhistes du Sud, ou bien indique-t-elle une différence d’époque, de telle sorte que l’interprétation la plus simple, celle qui exige le moins d’efforts de savoir et de vertu, serait, soit plus ancienne, soit plus moderne que la seconde qui n’ouvre la voie du Nibbâna qu’aux saints de l’ordre le plus relevé ? Ce sont là des points que ne touche pas le colonel Burney, et sur lesquels j’avoue n’avoir pas moi-même de raisons suffisantes pour prendre un parti. Lorsque nous connaîtrons mieux dans tous leurs détails les commencements de la doctrine morale et métaphysique du Buddhisme, nous serons mieux préparés à traiter ces questions délicates ; quant à présent nous décrivons plutôt que nous ne jugeons.

Or pour revenir aux résultats obtenus par le colonel Burney, la doctrine du dernier Buddha établit, en ce qui regarde les quatre vérités sublimes, les points suivants. La première vérité, celle de la douleur, est l’effet dont la cause est la seconde vérité, celle de la production ; la troisième vérité, celle de la cessation, peut seule délivrer l’homme des souffrances et de la tyrannie des deux premières ; et l’effet libérateur de la troisième vérité peut seulement être obtenu par la possession de la quatrième, qui est la voie. Cette manière d’envisager le mutuel enchaînement des quatre vérités est tout à fait dans l’esprit du Buddhisme ; et le colonel Burney ne l’aurait pas empruntée à des sources écrites, qu’on ne devrait pas pour cela hésiter à en reconnaître la parfaite exactitude. Les quatre vérités sont donc disposées dans un ordre analogue à celui des douze Nidânas, qui sont successivement effets et causes les uns des autres[18], et qu’on enlace entre eux de façon qu’un effet étant posé le premier, on indique à quelle cause il est dû ; puis on passe à un second effet, auquel on assigne pour cause le terme qui dans l’énoncé précédent était L’effet, et ainsi de suite, de façon que cet entrelacement devrait s’exprimer par la disposition suivante :

| EFFETS. | CAUSES. | ||

| B | de | A | |

| C | de | B | |

| D | de | C | |

| E | de | D | |

| F | de | E, et ainsi de suite jusqu’à douze |

Les vérités sublimes ne comprenant que quatre termes, et l’entrelacement de ces termes n’étant pas indiqué, comme on l’a fait pour les Nidânas, on ne peut avoir deux séries, l’une des causes, l’autre des effets ; d’ailleurs ces quatre termes ne se développent, comme effets et causes l’un de l’autre, que de deux en deux, de cette manière : la douleur, [qui est l’effet de] la production, [qui est anéantie par] la cessation, [qui est obtenue par] la voie de l’anéantissement. Il n’en reste pas moins établi que les deux énumérations ont cela de commun, qu’elles commencent par l’effet, pour de là passer à la cause. Cette disposition est surtout frappante dans la série des quatre vérités. En général les Buddhistes ne procèdent pas autrement ; de l’effet qui les frappe, ils remontent à la cause qui leur est cachée ; et ce n’est que quand ils ont terminé dans ce sens leur recherche, avec une rigueur plus apparente que réelle, qu’ils redescendent en sens contraire de la cause à l’effet. Jusque dans l’énoncé de leurs thèses ils mettent à profit la faculté d’inversion que possèdent les langues indiennes ; et un commentateur, exposant le premier des Nidânas, avidjdjâpatchtchayâ sam̃khârâ, « les concepts sont le produit de l’ignorance, » le fait précéder de cette remarque : « De même qu’un homme voulant parler du père d’un individu, commence par nommer d’abord le fils, de cette manière, Tissassa pitâ, Sônassa pitâ, de Tissa le père, de Sôna le père, ainsi Bhagavat voulant énumérer les causes, commence par ce qui est le produit des causes, de cette façon, avidjdjdpatchichayâ sam̃khârâ[19]. »

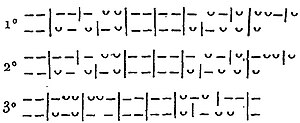

Les quatre vérités sublimes sont donc, ainsi que j’ai essayé de le montrer, le point de départ à la fois et le résumé de la doctrine buddhique, puisque de la considération de la douleur, qui est la première vérité, on s’élève successivement jusqu’à la cessation de la douleur, qui est la troisième vérité, laquelle à son tour se rattache à la quatrième, qui est la voie la plus propre à conduire l’homme au terme désiré, la cessation même de la douleur. Cette doctrine, suivant M. Burney, a été résumée dans une stance qu’aucun Buddhiste n’ignore et que les Religieux ont perpétuellement à la bouche, soit au Népâl, soit à Ceylan ; je la reproduis ici sous trois formes, dont deux sont sanscrites, et une pâlie. La première est prise sur le piédestal d’une statue buddhique de Bakhra, la seconde sur une plaque de pierre extraite du Tope de Sârnâth près de Bénârès et dans les manuscrits népâlais du Saddharma puṇḍarîka, la troisième enfin est due au Buddhiste converti Ratnapâla qui l’a donnée de mémoire à J. Prinsep.

têchâm tcha yô nirôdha êvam vâdî mahâçramaṇaḥ.

têchâm̃ tcha yô nirôdha êvam̃ vâdî mahâçramaṇaḥ.

têsam̃ tcha yô nirôdha êvam vâdi mahâsamaṇa.

ou mieux pour la seconde ligne,

Cette stance, indépendamment de son rapport direct au sujet qui nous occupe, mérite que nous nous arrêtions quelques instants à l’examiner, et parce qu’elle offre, sous sa rédaction sanscrite, le premier texte original buddhique qu’on ait découvert dans l’Inde sur des monuments religieux, et parce qu’elle est devenue de bonne heure l’occasion de recherches intéressantes de la part de nombreux orientalistes. Elle fut lue pour la première fois en 1835, sur le piédestal d’une statue mutilée du Buddha, découverte dans les ruines d’une ancienne cité près de Bakhra[20], et bientôt après sur une pierre extraite des fouilles entreprises pour l’exploration du Stûpa de Sârnâth près de Bénârès[21]. Ces deux localités, pour le dire en passant, appartiennent à des provinces où le Buddhisme avait, comme on sait, jeté de profondes racines. On en peut dire autant des contrées où, à partir de 1835, furent trouvées de nombreuses statuettes du Buddha portant cette formule sur laquelle s’était dirigée l’attention des voyageurs et des amis des antiquités indiennes, La formule était rédigée en sanscrit ; le premier essai d’explication qu’on en tenta sortit de la plume de J. Prinsep, qui y donna une des premières et des plus remarquables preuves de cette sagacité de déchiffrement qui a entouré d’un si juste renom les dernières années de sa brillante carrière[22]. Après quelques tâtonnements, causés par la nouveauté des caractères, elle fut lue comme il suit :

Yê dharmâ hêtuprabhavâs têchâm hêtum̃ Tathâgata uvâtcha

têchâm̃ tcha yô nirôdha êvam̃ vâdî mahâçramaṇaḥ.

Csoma de Cörös, qui à la nouvelle de cette découverte se rappela qu’il avait fréquemment rencontré cette stance dans les livres tibétains, proposa d’y réunir le distique suivant qu’il y avait trouvé joint dans ces mêmes livres, et dont il avait déjà publié le texte tibétain[23] :

Sarvapâpasyâkaranam̃ kuçalasyôpasampradam

svatchittaparidamanam êtad Baddhânuçâsanam,

et il donna des deux stances réunies l’interprétation suivante, d’après la version tibétaine : Whatever moral (or human) actions avise from some cause, the cause of them has been declared by Tathâgata: what is the Check to these actions, is thus set forth by the great Çramana. No vice is to be committed: every virtue must he perfectly practised: the mind must be brought under entire subjection: this is the commandment of Buddha. Le docteur Mill contesta la légitimité de cette réunion des deux stances, et montra qu’il n’était pas prouvé que la première eût besoin d’être rapprochée de la seconde pour être comprise ; il remplaça dans la seconde upasampradam, qui ne donne pas de sens, par upasampadaḥ, et lisant akarané pour akaranam̃, il rendit le tout ainsi : « Quæquæ officia extant in causa quavis « originem habentia, causam eorum sic profectus ille (Buddhas) quidem declaravit ; eorumque quod obstaculum extat, ita quoque dicens magnus asceticus. Omnis peccati renunciatio, sanctitatis profectus, proprii intellectus subjugatio, hæc est Buddhæ disciplina[24]. »

Dans le même temps un Buddhiste converti au christianisme, Ratnapâla, récitait ainsi de mémoire ces deux stances sous leur forme pâlie :

Yê dhammâ hêtuppabhavâ têsam̃ hêtun Tathâgatô

âha têsañtcha yô nirôdha êvam̃vâdi mahâsamana.

Sabbapâpassa akaraṇam̃ kusalassa upasampadâ

satchittaparidamanâm̃ êtam̃ Buddhânusâsanam̃.

Mais il ajoutait que la seconde stance n’était pas nécessairement liée à la première. C’était confirmer le soupçon qu’avait très-judicieusement exprimé le docteur Mill[25].

Il était réservé à M. Hodgson de donner une interprétation réellement buddhique de cette formule, et d’en reproduire le sens d’une manière bien plus exacte que ses devanciers[26]. Approuvant M. Mill d’avoir séparé les deux stances, parce que la première se trouve à tout instant seule dans les livres sanscrits du Népâl qu’elle termine d’ordinaire, il nomma cette première stance, Yê dharmâ, etc., une véritable profession de foi philosophique et religieuse, et la traduisit ainsi avec le secours des interprètes népâlais :

« De tous les êtres qui procèdent d’une cause,

C’est le Tathâgata qui en a dit les causes ;

Et ce qui est la cessation de ces êtres,

Le grand Çramana l’a dit également. »

M. Hodgson fit suivre cette version d’observations excellentes qu’il résuma en ces termes : « Les points en question sont l’existence dans le monde versatile, et la cessation de cette existence, quand on passe dans le monde du Nirvrĭti. Le mot nirôdha signifie généralement extinction ou cessation totale de l’existence versatile. » Et il insista pour traduire dharmâ par les êtres, les existences, les entités, tant inanimées qu’animées. J’omets, pour abréger, les corrections qu’avait successivement subies cette interprétation, et dont le savant orientaliste Dr Mill avait fourni sa bonne part ; mais je ne dois pas oublier l’appréciation exacte qu’il avait faite de la formule, en en signalant le caractère athéiste, et en la rapprochant du vers célèbre de Virgile :

......qui potuit rerum cognoscere causas[27].

Enfin le colonel H. Burney vint apporter à ces explications successives le dernier trait de précision, en montrant le lien qui rattachait cette maxime sacramentelle à la doctrine authentique des Buddhistes du Sud, et nous pouvons ajouter aussi de ceux du Nord[28]. Il fit voir que les Barmans rapprochent la formule Yê dhammâ des quatre vérités dites ariyâs, c’est-à-dire sublimes ou respectables, savoir que tous les êtres existants sont condamnés à la souffrance, que l’accumulation des désirs auxquels sont en proie tous les êtres est la cause de l’existence, qu’il y a un terme aux désirs et à l’existence même, et que ce terme est le Nibbâna, enfin qu’il y a une voie pour parvenir à ce terme. Or, de ces quatre vérités, les Barmans disent que la première est l’effet de la seconde, que la troisième seule peut nous affranchir des deux premières, et que la quatrième donne le moyen d’obtenir la troisième. Et conséquemment à cette explication ils traduisent ainsi la formule : « Les lois (de l’être et de la douleur) procèdent d’une cause, et cette cause (qui est la loi des mauvais désirs et des passions), le Tathâgata l’a exposée. Et ce qui est la destruction de ces deux lois, le grand Samaṇa l’a dit également. » On voit qu’ici, comme le fait remarquer le colonel Burney, dhammâ (dharmâḥ) ne signifie pas seulement les actions humaines, ou toutes les existences sensibles, mais les lois qui les gouvernent et les affectent, les lois fondamentales du monde moral. C’est, à bien peu de chose près, le sens auquel arriva de son côté Lassen, en traduisant dharmâḥ par « lois propres à chaque être particulier[29]. » Au reste le mérite des observations du colonel Burney est bien moins dans sa traduction qui ressemble plutôt à une glose, que dans le rapport qu’il a établi, justement selon moi, entre la formule Yê dhammâ et les quatre vérités sublimes. Si l’on traduit, en effet, en modifiant très-peu et seulement pour un mot la version de M. Hodgson, « les lois (ou les êtres) qui procèdent d’une cause, c’est le Tathâgata qui en a dit la cause ; et ce qui est la cessation de ces lois (ou de ces êtres), le grand Samaṇa l’a dit également, » on reconnaîtra que les Barmans ont eu raison de rattacher aux ariya satchtchâni les termes de la formule, qui se succèdent dans l’ordre propre à l’exposition buddhique, l’effet d’abord et la cause ensuite : 1o les dhammâ, les lois, c’est-à-dire la douleur et l’existence, répondantes à la douleur ; 2o hêtu, la cause, c’est-à-dire la production de la douleur, répondante à la production de l’existence ; 3o nirodha, la cessation, c’est-à-dire la cessation des passions et de l’existence, répondante au Nibbâna ou à l’anéantissement ; et j’ajoute enfin pour le quatrième terme, les déclarations ou l’enseignement du Tathâgata ou du grand Samaṇa, ce qui répond à magga, la voie ou le moyen d’arriver à l’anéantissement.

Il restait à examiner une dernière question, qui pour ne toucher qu’à la forme la plus extérieure, n’en intéresse cependant pas moins l’origine et l’histoire de cette formule si populaire. Il s’agissait d’examiner s’il était possible de déterminer, d’après le mètre de cette stance, laquelle était la forme originale de la rédaction sanscrite ou de la rédaction pâlie. Un savant à la sagacité duquel rien n’échappe, M. Lassen, s’est chargé de ce soin, et il a prouvé que sauf deux points encore douteux, la version pâlie se laissait ramener au mètre âryâ, tandis que la rédaction sanscrite en reste beaucoup plus éloignée, le premier hémistiche n’appartenant à aucun mètre, pas plus à l’âryâ qu’à un autre[30]. Il a remarqué que si la syllabe radicale de hêtu, la première fois qu’elle se présente dans le premier hémistiche pâli, pouvait devenir brève, ainsi que tu devant pabhavâ pour ppabhavâ, et si dans le second hémistiche on pouvait lire vâdî au lieu de vâdi, la stance rapportée par Ratnapâla appartiendrait au mètre âryâ. Cette remarque est parfaitement fondée, si l’on apporte à la leçon de Ratnapâla de légères corrections, qui ne font à mes yeux l’objet d’aucun doute ; ainsi il faut lire à la fin du premier hémistiche âhâ, avec un allongement de la voyelle finale analogue à celui que nous remarquons si fréquemment dans le dialecte des inscriptions de Piyadasi. Dans le second hémistiche il est également indispensable de remplacer nirôdha par nirôdhô au nominatif, et mahâsamaṇa par mahâsamaṇô au même cas. Quant aux corrections plus fortes qui portent sur le mètre, savoir, hêtuppabhavâ, qui doit donner ˘ ˘ | ˘ ˘ ˉ, et êvam̃vâdi, qui doit donner ˉ ˉ | ˉ ˉ, elles me semblent parfaitement légitimes. La première me paraît autorisée par l’état flottant de la quantité des voyelles en pâli, où l’ê s’abrège devant une consonne double. Quant au fait que le mot pabhavâ aurait représenté le sanscrit prabhavâ et le pâli ppabhavâ, il offre encore moins de difficulté, si l’on croit la stance rédigée antérieurement à la régularisation systématique de l’orthographe du pâli, et conçue dans l’esprit de l’orthographe du dialecte mâgadhî. En pâli même ne voyons-nous pas encore des groupes de consonnes doubles, dans vimôkkha et sêkkha, par exemple, perdre un de leurs éléments, d’après une habitude propre au dialecte du Magadha ? Je serai encore plus affirmatif en ce qui regarde la lecture de vâdî pour vâdi que donne la leçon de Ratnapâla. Ce mot est selon moi composé avec êvam̃, de cette manière, êvam̃vâdî, « celui qui parle ainsi. » Cette forme, qui consiste à employer un composé adjectif à la place d’un verbe, est peut-être peu classique, mais on pourrait la justifier par les licences d’un dialecte populaire.

Passons maintenant à la rédaction sanscrite de la formule. Les corrections que nous nous permettons de faire à la stance pâlie, ne sont plus ici de mise. Le second hémistiche seul rappelle bien le second vers d’un âryâ ; cependant il faudrait lire nirôdhô devant êvam̃, ce qui ne serait plus conforme à l’orthographe sanscrite. Encore faudrait-il faire une correction plus considérable, qui consisterait à reporter hyavadat à la fin du premier hémistiche, au lieu de le mettre en tête du second, comme le font les copistes du Népâl, du moins dans les manuscrits que j’ai sous les yeux. On voit cependant que la rédaction sanscrite conserve quelques traces d’un hémistiche âryâ ; mais il est aisé de reconnaître que ce sont les nécessités de la langue sanscrite qui ont fait violence au mètre. L’addition de la conjonction hi devant avadat est surtout suspecte à mes yeux ; elle semble introduite à cette place pour produire une longue par le changement de Tathâgataḥ en Tathâgatô que voudrait le mètre. C’est aussi la leçon que donne un des manuscrits du Saddharma de M. Hodgson, qui reproduisant la stance en une seule ligne, en écrit ainsi le milieu, Tathâgatô hêvada. Au reste, pour que le lecteur puisse mieux juger de la différence de la rédaction pâlie et des deux rédactions sanscrites, j’en donne ici la métrique, en suivant l’ordre des trois rédactions exposées au commencement de cette note ; seulement j’appliquerai à la stance pâlie les indications prosodiques de Lassen, et les corrections grammaticales que je viens de signaler comme indispensables.

On voit par là que la rédaction pâlie nous donne une stance âryâ, et qu’au contraire la rédaction sanscrite s’éloigne de ce type en plusieurs points importants ; en même temps il est facile de reconnaître que cette dernière rédaction y reviendrait au moyen de quelques corrections, mais que ces corrections, autorisées pour le pâli, ne sauraient être admises pour le sanscrit.

En résumé, je ne puis croire que la rédaction sanscrite soit antérieure à la rédaction pâlie que la tradition nous a conservée, ou en d’autres termes, que la stance pâlie soit une dégradation de la forme sanscrite. Il se peut que les deux stances soient contemporaines, ou peu éloignées l’une de l’autre quant à leur origine ; mais la priorité appartient sans aucun doute à la formule des Buddhistes du Sud. Après cela, je ne veux pas prétendre que cette dernière formule soit celle-là même qui dut avoir cours dans l’Inde parmi les premiers sectateurs du Buddha ; déjà en effet nous avons eu recours au dialecte mâgadhî pour en rétablir le mètre en un point important. Mais il est bien démontré que la rédaction des Buddhistes népâlais a encore moins de droits à passer pour originale ; si elle eût été en effet conçue primitivement en sanscrit, les lois de la métrique y eussent été certainement plus respectées. Au contraire on s’explique très-aisément comment un axiome de ce genre a pu être rédigé d’abord dans un dialecte populaire, pour ensuite revêtir une forme plus classique, quand la doctrine dont elle exprimait le résumé commença à se répandre parmi les classes de la société auxquelles était familier le langage savant consacré à la religion et aux lois.

Je terminerai cette note par quelques mots sur la seconde stance que j’ai laissée de côté jusqu’ici, parce que, suivant la remarque de MM. Mill et Hodgson, elle ne se rattache en aucune manière à celle que je viens d’examiner. Elle mérite cependant notre attention, à cause de son rapport avec les matières qui forment le fonds de renseignement du Buddha. Je la ferai suivre d’autres stances morales relatives à la nécessité de la conversion et du changement de vie.

Nous connaissons déjà, par la discussion précédente, deux rédactions de la seconde stance, l’une en sanscrit, l’autre en pâli. La première nous vient de Csoma, qui avait proposé de la joindre à la stance relative aux causes de l’existence, et qui la lisait :

Sarvapâpasyâkaraṇam kuçalasyôpasampradam

Svatchittaparidamanam êtad Buddhânusâsanam̃[31].

J’ai donné plus haut la traduction de cette stance d’après Csoma et Mill ; le tout n’offre aucune difficulté : il importe cependant de remarquer que le mot upasampadaḥ, que le docteur Mill substitue à upasampradam̃ de Csoma, n’est pas d’un sanscrit correct ; car il n’existe, à ma connaissance, en sanscrit, que le substantif féminin sampat, « avancement dans la vertu, achèvement heureux, » qui puisse convenir à la pensée qu’exprime le second pâda de cet anuchṭubh. Et il est si vrai que c’est ce terme qu’ont voulu employer les rédacteurs de la stance, que dans la version pâlie que nous en possédons, upasampadâ occupe la place de l’upasampadaḥ sanscrit. Or on sait qu’en pâli les mots sanscrits féminins terminés par une dentale comme sampat, parichat et autres, sont passés dans la déclinaison des thèmes en a, par l’addition du suffixe féminin â, et sont devenus sampadâ et parisâ. Il est facile de voir pourquoi il a fallu allonger d’une syllabe le mot sampat ; c’est qu’autrement le vers eût été trop court de cette syllabe manquante. On pourrait dire, il est vrai, que tout serait remis en ordre, si on lisait kuçalasyôpasampadâ, pour traduire les deux premiers vers ainsi : « La non-exécution de tout péché par l’accomplissement parfait de la vertu ; » mais je n’admettrais pas volontiers cette supposition, parce que le parallélisme visiblement cherché dans les trois premiers vers serait détruit. J’aime mieux supposer que la stance, composée de trois vers indiquant chacun une vertu, et terminée par un quatrième vers qui déclare que ces vertus forment l’enseignement du Buddha, a été primitivement rédigée dans un dialecte populaire, où il était permis de dire sampadâ au lieu de sampat ; et que quand on a voulu réciter cette stance en sanscrit, on a mieux aimé violer la langue que la mesure : car la mesure dans ces sortes de maximes qui sont bien longtemps répétées de mémoire avant d’être écrites, a certainement une importance supérieure à celle de la langue.

La rédaction pâlie a donc ici l’avantage de l’originalité sur la rédaction sanscrite ; cependant cette rédaction même, telle qu’on la tient de Ratnapâla, ou telle que je la trouve dans mon exemplaire du Dîgha nikâya, n’est pas encore tout à fait correcte. Ratnapâla, comme on l’a vu plus haut, la lit ainsi :

Sabbapâpassa akaraṇam̃ kusalassa upasampadâ

Satchittaparidamanam̃ êtam̃ buddhânusâsanam̃.

Les deux derniers pâdas sont les seuls réguliers ; les deux premiers au contraire ont une syllabe de trop, ce qui résulte de l’hiatus causé par la voyelle a, une fois devant a, et une seconde fois devant u. Suivant les règles du pâli, il faudrait les écrire ainsi :

Sabbapâpassakaraṇam kusalassupasampadâ.

Mais on comprend sans peine que pour éviter l’amphibologie du premier vers, qui peut signifier « l’accomplissement de tout péché, » on ait prononcé, comme fait Ratnapâla, akaraṇam, détaché de sabbapâpassa ; dans le second pâda au contraire la contraction de kusalassa et upasampadâ en un seul mot est indispensable, et elle ne cause aucune obscurité. La version de Ratnapâla n’en est cependant pas moins justifiée par des autorités écrites, car je la trouve dans un des Suttas du Dîgha nikâya. Voici comment elle est rapportée par le Mahâpadhâna Sutta :

Sabbapâpassa akaraṇam̃ kusalassa upasampadâ

Satchittapariyôdapanam̃ êtam̃ Buddhânusâsanam̃[32].

Il est probable que, dans le troisième vers, pariyôdapanam est une faute pour paridamanam que donnent d’un commun accord et Ratnapâla, et Csoma de Cörös. Mais la concordance de mon manuscrit du Dîgha nikâya avec les souvenirs de Ratnapâla, nous prouve que dans cette stance populaire on a cherché plutôt le balancement des propositions que la parfaite régularité du mètre.

Le lecteur a pu se convaincre par ce qui précède combien était fondée l’opinion des savants de Calcutta, quand ils prétendaient, contre le sentiment de Csoma de Cörös, que la stance morale expliquée tout à l’heure ne tenait pas nécessairement à la formule beaucoup plus générale de Yê dharmâh. Une inscription qui a, dès le temps de Prinsep, excité une assez grande attention à Calcutta, et dont le Journal de la Société asiatique du Bengale a donné, depuis sa mort, une copie exécutée avec soin par le lieutenant-colonel Low, le monument de Keddah chez les Malais, nous fournit une preuve palpable de l’exactitude de leur appréciation[33]. La formule Yê dharmâḥ y est en effet suivie d’une sentence sur la nécessité d’échapper aux œuvres, que M. Laidley (si j’interprète bien les initiales J. W. L.) propose de lire :

Pâpmanôtchtchîyatê karma djanmanâm karma kâranam

djñânânna kriyatê karma karma bhâvana lîyatê,

et qu’il traduit : « C’est le vice qui produit l’action, et l’action est la cause de la transmigration. Celui qui, par l’effet de la science, ne se livre pas à l’action, n’est pas soumis à ses effets. » Il y a cependant ici une expression, celle de la fin du second vers, qui n’est pas correcte, et un mot au commencement du premier vers, qui ne me paraît pas exactement lu. Au lieu de pâpmanôtchtchîyatê je vois distinctement adjñânâtch tchîyatê, et au lieu de karma bhâvana lîyatê je vois karmâbhâvâna djâyatê pour karmâbhâvân na djâyatê, avec la seule omission d’un n ; ce qui n’est pas très-fautif pour un texte dont les caractères sont tracés, à en juger par le fac-simile du Journal de Calcutta, d’une main assez barbare. Je lis donc ainsi qu’il suit la stance tout entière, que je fais suivre de cette traduction littérale :

Adjñânâtch tchîyatê karma djanmanâm karma kâraṇam̃

djñânân na kriyatê karma karmâbhâvân na djâyatê.

« C’est par l’ignorance que l’action s’accumule ; l’action est la cause des renaissances successives ; par la science l’action ne s’accomplit pas ; l’action n’existant pas, l’homme ne renaît plus. »

Les stances qui renferment une invitation à embrasser la loi du Buddha sont fréquemment citées chez les Buddhistes du Népâl ; je les trouve dans deux Sûtras du grand recueil du Divya avadâna, où elles sont écrites de la manière suivante :

Ârabhadhvam̃ nichkramata yudjyadhvam̃ Buddhaçâsanê

dhunîta mrĭtyunaḥ sâinyam̃ naḍâgâram iva kuñdjarah ;

yô hyasmin dharmavinayê apramattaç tcharichyati

prahâya djâtisam̃sâran dukhasyântam̃ karichyati[34].

« Commencez, sortez (de la maison), appliquez-vous à la loi du Buddha ; renversez l’armée de la mort, comme un éléphant renverse une hutte de roseaux. Celui qui marchera sans distraction dans cette discipline de la loi, ayant échappé à la révolution des naissances, mettra un terme à la douleur. »

Ces deux stances sont si populaires chez les Buddhistes du Nord ; que Csoma en a publié une version tibétaine qui a cours parmi les Lotsavas du Tibet. Voici comment il traduisit en anglais cette version même : Arise, commence a new course of life; turn to the religion of Buddha. Conquer the host of the lord of Death (the passions) that are like an elephant in this mud-house (the body), (or conquer your passions like as an elephant subdues every thing under his feet in a muddy lake.) Who ever has lived a pure or chaste life, according to the precepts of this Dulva, shall be free from transmigration, and shall put an end to all his miseries[35]. Le lecteur exercé reconnaîtra que la traduction anglaise de Csoma a manqué le sens de naḍâgâram ; il remarquera de même que le génitif mrĭtyanaḥ est une forme tout à fait irrégulière, imitée sans doute de la forme populaire matchtchunô, et adoptée à cause du mètre ; enfin il trouvera une syllabe de trop dans le quatrième pâda de cet Anuchṭubh, naḍâgâram iva kuñdjaraḥ.

Cette double irrégularité n’existe plus dans la rédaction pâlie de cette stance, qui paraît aussi répandue à Ceylan qu’au Népâl. Je la rencontre dans le Milinda praçna singhalais dont je possède un exemplaire ; elle est ainsi conçue :

Ârabhaiha nikkhamatha yuñdjatha Buddhasâsanê

dhunâtha matchtchunô sênam̃ nalâgâram̃va kuñdjarô[36].

Ici tout est en règle ; matchtchunô est le génitif de matchtchu, « la mort, » pour le sanscrit mrĭtyu, et nalâgâramva, pour nalâgâram̃va, nous offre un exemple de la suppression permise d’une voyelle après Vanusvâra, que le dialecte pâli traite fréquemment comme une voyelle devant une lettre de même nature. Ici encore la comparaison des deux stances, l’une en sanscrit, l’autre en pâli, m’autorise à penser que la stance pâlie est originale, que la stance sanscrite n’en est qu’une imitation, la maxime s’étant produite d’abord sous une forme populaire avant de passer dans la langue scientifique, où elle a conservé encore deux traces ineffaçables de sa véritable origine.

Je n’ai donné que la version pâlie de la première des deux stances sanscrites que je viens d’examiner, parce que je n’ai pas encore trouvé la seconde dans un texte pâli. Il est fort probable cependant qu’elle doit s’y rencontrer ; peut-être m’a-t-elle échappé à cause de sa vulgarité même, et dans un temps où mon attention n’était pas encore dirigée sur ces formules populaires et un peu banales. Je suppose qu’elle s’écrirait ainsi :

Yô asmim̃ dhammavinayê appamattô tcharissati

pahâya djâtisamsâram̃ dukkhassantam̃ karissati.

Comparée à la rédaction sanscrite, cette stance n’offrirait pas de caractère décisif propre à montrer qu’elle est antérieure ; cependant nous trouvons dans la stance sanscrite la conjonction hi, qui est peut-être introduite ici plutôt pour sauver le mètre que pour ajouter quelque trait indispensable à l’expression de l’idée.

- ↑ Rgya tch’er rol pa, t. II, p. 121, 392 et suiv.

- ↑ Mahâvastu, fol. 357 a.

- ↑ Introd. à l’hist. du Buddh. ind. t. I, p. 579 et suiv.

- ↑ Journ. Asiat. t. IV, p. 69.

- ↑ Table chronologique des Patriarches, etc. dans Nouv. Journ. Asiat. t. VII, p. 185.

- ↑ Notices on the life of Shakya, dans As. Res. t. XX, p. 294 et 301.

- ↑ Foe koue ki, p. 9, 10 et 312.

- ↑ Journ. asiat. t. VII, p. 163.

- ↑ Discovery of Buddhist Images with Deva-nâgari Inscriptions at Tagoung, etc. dans Journ. asiat. Soc. of Bengal, t. V, p. 157 sqq.

- ↑ Ci-dessus, fol. 4 b, p. 309 et 356.

- ↑ Singhal. Diction. t. II, p. 194.

- ↑ Lalita vistara, f. 22 b de mon man. A ; Vocabulaire pentaglotte, sect. xxxi ; Rgya tch’er rol pa, t. II, p. 44.

- ↑ Singhal. Diction. t. II, p. 15.

- ↑ Abhidh. ppadîp. liv. I, chap. II, sect. 5, st. 11. Voyez encore Appendice no XIII, Sur les quatre degrés du Dhyâna.

- ↑ Journ. asiat. Soc. of Bengal, t. V, p. 159. Voyez Appendice no XIV, Sur les cinq Abhidjñâs.

- ↑ Introd. à l’hist. du Buddh. t. I, p. 290 et suiv.

- ↑ Turnour, Examination of Pâli Buddhistical Annals, dans Journ. of the asiat. Soc. of Bengal, t. VII, p. 1007, note ✝.

- ↑ Introd. à l’hist. du Buddh. indien, t. I, p. 485 et suiv.

- ↑ Nidânu vagga, f. 4 a.

- ↑ J. Stephenson, Excursion to the ruins and site of an ancient City near Bakhra, dans Journ. Asiat. Soc. of Bengal, t. IV, p. 131 et suiv.

- ↑ Ibid. p. 132.

- ↑ J. Prinsep, Note on Stephenson’s Account of the Bakhra column, dans Journ. Asiat. Soc. of Bengal, t. IV, p. 131-138.

- ↑ Journ. of the asiat. Soc. of Bengal, t. III, p. 61.

- ↑ Ibid. t. IV, p. 136 et suiv.

- ↑ Journ. asiat. Soc. of Bengal, t. IV, p. 138.

- ↑ Ibid. t. IV, p. 211 et suiv.

- ↑ Dr Mill, dans Journal as. Soc. of Bengal, t. IV, p. 215.

- ↑ Journal as. Soc. of Bengal, t. V, p. 159.

- ↑ Zeitschrift für die Kunde des Morgenl. t. I, p. 229.

- ↑ Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, t. I, p. 229.

- ↑ Journ. as. Soc. of Bengal, t. IV, p. 135 ; Analysis of the Dulva, dans Asiat. Res. t. XX, p. 79.

- ↑ Mahâpadhâna sutta, dans Dîgh. nik. f. 77 a.

- ↑ Journ. Asiat. Soc. of Bengal, t. XVIII, p. 247. Voyez touchant l’histoire de la découverte de cette inscription et l’exposé des tentatives qu’on a faites pour la lire et l’expliquer, J. Low, Account of several Inscriptions found in province Wellesley on the Peninsula of Malacca, dans Journ. Asiat. Soc. of Bengal, t. XVII, 2e part. p. 63 et suiv. Voyez encore même recueil, t. VI, p. 680, et t. XVII, 1er art. p. 154. Dans le numéro de juillet 1848, p. 71, et pl. IV, no 10, on trouve lithographié le premier vers de cette formule, avec la seule différence de djanmanaḥ pour djanmanâm. Je lis au commencement de la seconde ligne, adjñânâtch tchîyatê karma, au lieu de radjônarmayanikarma que propose Râdjêndra lâl mitra. Cette dernière lecture ne donne qu’un sens forcé.

- ↑ Brâhmaṇa dârikâ, dans Dîvya avad. f. 33 a ; Djyôtichka, ibid. f. 133 a.

- ↑ Csoma, Analysis of the Dulva, dans Asiat. Res. t. XX, p. 79.

- ↑ Milinda praçna, f. ḍâi ro.