Nouvelles observations d’épigraphie hébraïque

NOUVELLES OBSERVATIONS

D’ÉPIGRAPHIE HÉBRAÏQUE,

PAR M. RENAN.

Dans la séance du 28 janvier 1864, M. de Saulcy parla à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres du sarcophage découvert par lui dans le monument appelé « Tombeaux des rois, » près de Jérusalem, et invita les hébraïsants à s’occuper de l’inscription qu’il présente. Le monument était, dès cette époque, exposé au Louvre.

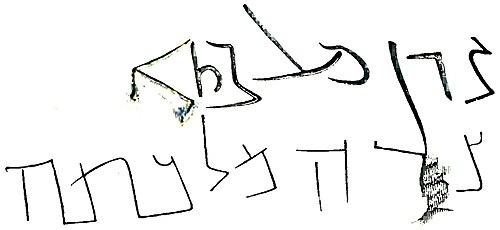

Un estampage de l’inscription ayant été apporté un ou deux jours après par M. de Longpérier à la conférence de philologie hébraïque que je faisais alors chez moi, nous passâmes l’heure du cours à déchiffrer et à discuter ensemble ce texte curieux. Le 2 février, je lus à la Société des Antiquaires de France, dont j’avais l’honneur d’être président, une explication de ladite inscription. Le soir même, ou le lendemain matin, M. l’abbé Bargès publiait dans un journal quotidien une explication identique à la mienne et des réflexions qui concordaient avec les miennes. À la séance de l’Académie des Inscriptions du 4 février, M. de Saulcy déclara qu’il voulait que rien ne fût publié sur cette inscription avant que l’ouvrage qu’il préparait sur son voyage eût paru. J’arrêtai donc la publication de la note que j’avais lue à la Société des Antiquaires. Aujourd’hui l’ouvrage de M. de Saulcy est publié. Ce qu’il dit de l’inscription ne m’ayant pas semblé rendre inutile la note que je lus à la Société des Antiquaires, je donne ici le texte même de cette note. Les bois de M. de Saulcy ne m’ayant pas paru représenter les caractères avec toute la netteté désirable, je donne ici, également, un nouveau fac-simile de l’inscription.

De tous les résultats du dernier voyage scientifique de notre savant confrère, M. de Saulcy, le plus intéressant est sans contredit la découverte, dans le monument dit « Tombeaux des rois, » près de Jérusalem, d’un sarcophage avec inscription. La vive curiosité qu’une telle inscription doit exciter m’excusera de venir sitôt vous communiquer le résultat de l’étude que j’en ai faite.

L’inscription se compose de deux lignes, contenant chacune huit lettres. Elle est bilingue, ou, pour mieux dire, (pardonnez-moi le barbarisme) bigraphe, les deux lignes reproduisant le même texte en deux écritures différentes et avec de légères variétés de dialecte.

Le caractère de la première ligne est le pur estranghelo ou syrien antique, tel qu’on le trouve dans les plus anciens manuscrits syriaques, sur les monnaies d’Édesse et de Mésène et dans une inscription d’Édesse du temps de Justinien, dont je dois la copie à M. Texier. Il faut lire cette première ligne :

La deuxième ligne est en caractère hébreu carré analogue à celui de l’inscription du monument dit « Tombeau de saint Jacques, » à celui des anciennes inscriptions grecques juives où se trouvent quelques lettres hébraïques, à celui de l’inscription de Kefr-Bereim en Galilée. Il faut lire cette ligne :

La langue de la première ligne est le syriaque pur ; il faut traduire « La reine Saddane. »

La langue de la seconde ligne est le chaldéen palestinien, à peine différent du syriaque. Il faut traduire « La reine Sadda. »

La seule lettre de la première ligne qui offre quelque difficulté est la première. On peut être tenté un moment de la prendre pour un olaph. Mais, outre qu’on ne trouve à justifier cette supposition par aucune preuve paléographique satisfaisante, une raison décisive s’y oppose. La dernière lettre de la première ligne est certainement un olaph. Cette lettre a, dans l’alphabet estranghelo, une forme grande, large, très-constante, très-caractérisée. Impossible de supposer qu’à six lettres de distance le lapicide eût fait deux olaph si totalement différents l’un de l’autre. Qu’obtient-on, d’ailleurs, par la lecture ܐܕܢ ? Une leçon impossible, ܐܕܢ n’est pas un mot syriaque. En tous cas, ce n’est pas un mot féminin qui puisse être en rapport avec le féminin ܡܠܟܬܐ. Ajoutons que la valeur de ܨ que nous attribuons à cette première lettre est en parfait accord avec les plus vieilles formes de cette lettre en estranghelo[1] et que la lettre correspondante de la seconde ligne, ligne qui, comme nous l’avons dit, n’est qu’une répétition de la première, est évidemment un ץ.

La seconde ligne n’offre pas de difficulté paléographique sérieuse. Le ץ initial se retrouve dans l’inscription trilingue de Tortose (Espagne)[2] et dans l’inscription de Ketr-Bereim. Le מ initial de מלכתה se retrouve identiquement dans l’inscription de Kefr-Bereim.

« Comme on le voit, l’orthographe de la seconde ligne diffère de la première en deux points : 1° Le nom propre écrit צדן dans la première ligne est écrit צדה dans la seconde. Ce n’est pas là une différence bien importante. Les langues araméennes affectionnent la terminaison on ou an. ܘܽܢ en syriaque est une terminaison de diminutif, qui change à peine le sens du mot[3]. On peut, si l’on veut, voir dans la première forme une sorte de nunnation, comme שלמה = ܫܠܝܡܘܢ = سلمان. 2° Les habitudes juives se trahissent dans l’orthographe du second mot, écrit מלכתה au lieu de מלכתא. On sait que le chaldéen biblique substitue souvent l’orthographe hébraïque à l’orthographe araméenne, surtout en ce qui concerne l’emploi de ה pour א.

Quelle est cette reine Sadda ou Saddane dont le corps a été sans aucun doute déposé dans le sarcophage rapporté par notre savant confrère ? Je n’ai pas trouvé dans toute l’histoire du peuple juif une seule personne qui répondît à ce nom. On ne peut pas même dire que ce soit là un nom hébraïque. Les noms hébreux en effet sont peu nombreux et peu variés. Sadda est un nom sémitique, puisqu’il renferme un ץ ; ce n’est pas précisément un nom juif.

Les caractères paléographiques et philologiques de l’inscription fournissent-ils du moins quelque lumière sur le siècle où elle fut tracée, et par conséquent sur l’époque où vécut la reine en question ? Ici on peut s’exprimer avec plus d’assurance. Faisons complète abstraction des considérations archéologiques tirées du style du monument dit « Tombeau des rois, » et du sarcophage rapporté par M. de Saulcy. J’ose dire que si l’inscription qu’il a découverte se trouvait sur une pierre isolée, égarée hors de sa place au milieu de débris épars, d’abord il n’y aurait aucun doute sur ce point qu’elle est postérieure à la captivité de Babylone ; en second lieu, on en fixerait la date par approximation vers l’époque du commencement de notre ère.

J’établis d’abord le premier point :

1° Bien que l’usage du caractère carré soit plus ancien chez les Juifs qu’on ne le croyait autrefois, il est absolument impossible de le faire remonter au delà de la captivité. Cet alphabet est d’origine araméenne, comme le prouve son évidente similitude avec l’alphabet palmyrénien. Il n’a pu être employé par le peuple juif que quand celui-ci se trouva en contact avec les Araméens. Le nom même que porte le caractère carré, כתב אשורית « écriture assyrienne, » est à cet égard une démonstration presque suffisante. Personne, depuis Louis Cappel, n’a douté que jusqu’à la captivité les livres hébreux ne fussent écrits dans le caractère, analogue au phénicien, que les Samaritains ont conservé et qui se trouve sur les monnaies juives des Asmonéens[4]. En supposant même, contre toute vraisemblance, que l’alphabet carré fût employé avant la captivité, comment admettre qu’on y pratiquât les ligatures et les séparations de mots dont notre inscription offre de si curieux exemples. Les ligatures sont un fait relativement moderne. L’écriture phénicienne, même la plus moderne, n’en offre pas de trace. L’écriture araméenne n’en offre pas non plus dans ses monuments les plus anciens.

2° La langue de la seconde inscription ne constitue pas une moindre difficulté contre l’hypothèse qui prêterait à l’inscription de Saddane une haute antiquité. Comment admettre une inscription en chaldéen à Jérusalem, sur le tombeau d’une reine juive de la famille de David ? Le chaldéen ne gagna du terrain chez les juifs qu’à partir de la captivité. Le verset chaldéen qu’on lit dans Jérémie (x, 11) est, de l’aveu de tous, le résultat d’une erreur de copiste, le targum s’étant substitué à cet endroit à l’original, ou bien une glose marginale s’étant introduite dans le texte[5].

3° Comment enfin admettre que le tombeau d’une reine de la famille de David ait pu porter à côté de l’inscription chaldéenne une inscription syriaque en caractère estranghelo ? Mettons que l’estranghelo remonte dans ses traits essentiels fort au delà de l’époque à laquelle appartiennent les plus vieux spécimens que nous en connaissons. On croira bien difficilement qu’il ait pu garder pendant six ou huit siècles une telle identité dans les traits les plus minutieux de sa physionomie. Et d’ailleurs, je le répète, comment expliquer la présence d’une inscription syriaque dans le tombeau des plus anciens rois de Jérusalem ?

Obligés de chercher après la captivité une dynastie à laquelle ait appartenu notre reine Sadda, nous n’avons de choix qu’entre les Asmonéens, les Hérodes et la famille d’Hélène, reine de l’Adiabène, qui, comme on sait, embrassa le judaïsme, habita Jérusalem[6], et se fit bâtir au nord de la ville un superbe mausolée dont Josèphe, Pausanias, Eusèbe, saint Jérôme, Marin Sanulo parlent d’une façon plus ou moins circonstanciée[7]. On ne conçoit guère comment les Asmonéens, représentants si exclusifs du judaïsme, auraient fait tracer sur un de leurs tombeaux une inscription bilingue, une inscription où le texte étranger eût tenu la première place. Les légendes des monnaies de ces princes sont, comme on sait, en hébreu pur. Pourquoi ce premier texte syrien, surtout dans un endroit qui n’était pas destiné à frapper les yeux ? L’Osrhoène, la Mésène, l’Adiabène étaient des pays éloignés et étrangers pour les Hiérosolymites, au temps d’Alexandre Jannée et de Hyrcan.

J’en dis autant, quoique avec plus de réserve, de la dynastie des Hérodes. Le texte estranghelo n’a guère de sens, si la personne ensevelie dans le cercueil rapporté par notre confrère a appartenu à cette dynastie. C’est le grec, ce semble, qu’on trouverait en pareil cas sur le cercueil à côté de l’écriture courante de Jérusalem. Sans doute, les Hérodes ont eu bien plus de liens que les Asmonéens avec la Syrie. MM. de Vogué et Waddington ont entre les mains des inscriptions à la fois grecques et nabatéennes d’un des rois Agrippa, trouvées dans le Hauran. Mais l’alphabet de notre premier texte n’est nullement l’alphabet nabatéen. C’est l’alphabet de la Haute-Syrie, d’Édesse, de Nisibe. Les Hérodes n’avaient pas de raison d’aller prendre cet alphabet d’un pays éloigné, avec lequel ils n’avaient rien à faire, pour lui donner la première place sur leurs tombeaux.

Reste la famille d’Hélène, reine de l’Adiabène, ou pour mieux dire d’Izatès, laquelle, l’an 46 de notre ère, élut en quelque sorte domicile à Jérusalem, y fit de grandes constructions, de grandes aumônes, et y jeta beaucoup d’éclat[8]. En admettant que le sarcophage rapporté par M. de Saulcy ait contenu le cadavre d’une princesse de cette famille, tout s’explique dans la perfection. On sait qu’une opinion ancienne, dont M. de Chateaubriand vit la force avec sa pénétration ordinaire, et à laquelle Robinson a prêté l’appui d’un savoir très-solide et d’une forte argumentation[9], regardait le monument appelé « Tombeaux des rois » comme les tombeaux de la famille d’Hélène. Divers passages de Josèphe, d’Eusèbe, de saint Jérôme, surtout de Pausanias, donnaient à cette opinion une très-grande force. J’ose dire que l’inscription dont nous parlons, rapprochée de ces textes, lui donne presque la certitude. Admettons pour un moment l’hypothèse que le tombeau trouvé par notre savant confrère ait renfermé une princesse de la famille royale d’Adiabène : 1° nous apercevons la raison du nom de cette princesse, lequel est sémitique, mais non pas précisément juif ; 2° nous comprenons à merveille la présence d’une inscription en langue et en caractère de l’Adiabène à Jérusalem, à côté d’une inscription en langue et en caractère palestiniens ; 3° nous voyons pourquoi le caractère adiabénien occupe la première place, circonstance inexplicable dans un tombeau juif ordinaire ; 4° les caractères paléographiques et philologiques de l’inscription sont tous expliqués. L’analogie du caractère carré de notre inscription avec celui du tombeau dit de saint Jacques, que M. de Vogué rapporte, avec toute raison selon moi, aux temps asmonéens ou hérodiens ; l’analogie moins forte, remarquable cependant en quelques points, du même caractère carré de notre inscription avec celui de l’inscription de Kefr-Bereim, laquelle est sûrement postérieure à notre ère ; enfin la similitude de la partie estranghelo, surtout du mot ܡܠܟܬܐ avec le mot ܡܠܟܐ d’une monnaie de la Mésène, qui est du premier siècle de notre ère[10] ; tous ces faits, dis-je, trouvent leur pleine et entière justification dans l’hypothèse que nous proposons. La famille d’Izate était fort nombreuse[11]. Il laissa vingt-quatre fils et vingt-quatre filles. Cinq de ses fils apprennent à la fois l’hébreu à Jérusalem[12]. Monobaze, son frère, et d’autres de ses parents[13] embrassèrent le judaïsme comme lui. Monobaze fut très-connu à Jérusalem, et y laissa une grande réputation de charité[14]. Rien n’est donc plus facile que de peupler avec cette royale famille de prosélytes les vastes salles des « Tombeaux des rois. » Ce nom même se trouve n’être pas inexact. Jusqu’en plein moyen âge, on attacha à cet endroit le souvenir d’une reine (regina Jabenorum, Helena regina)[15] ; de là probablement le nom de Kobour el-Molouk. Plusieurs femmes de la famille d’Izate ont pu porter le titre de reine[16] et certes il n’est pas surprenant que le nom qui s’offre à nous aujourd’hui soit nouveau dans l’histoire. Dans cette famille si nombreuse, nous ne connaissons qu’un seul nom de femme, celui d’Hélène elle-même. Saddane ou Sadda a pu être femme d’Izate ou de Monobaze. L’inscription, dans cette hypothèse, aurait été tracée vers le milieu du premier siècle après Jésus-Christ.

En résumé, l’inscription rapportée par M. de Saulcy est l’épitaphe d’une reine ; c’est l’épitaphe d’une Syrienne ; c’est l’épitaphe d’une juive ; cette épitaphe a été tracée vers l’époque de notre ère. Conclure de là qu’elle est l’épitaphe d’une princesse de la famille royale d’Adiabène convertie au judaïsme est une conséquence presque inévitable, surtout si l’on se rappelle qu’avant la découverte de notre inscription on était incliné par les raisons les plus fortes à voir dans les « Tombeaux des rois » le tombeau de la famille dont nous venons de parler.

On ne peut donc placer trop haut l’importance de la découverte faite par notre confrère. Elle nous apprend des choses capitales : 1° elle résout à peu près le problème archéologique du curieux monument appelé les « Tombeaux des rois, » et elle donne ainsi une base chronologique solide à l’histoire de l’art juif ; 2° elle nous donne le plus ancien spécimen que l’on possède de l’estranghelo, et elle enrichit la paléographie araméenne d’un texte important ; 3° elle ajoute un numéro de plus à l’épigraphie hébraïque, malheureusement si limitée ; elle prouve en particulier que, dès le premier siècle de notre ère, les ligatures et la séparation des mots existaient dans l’alphabet carré comme dans l’alphabet estranghelo ; 4o elle prouve de plus en plus que la langue vulgaire de Jérusalem, à l’époque du commencement de notre ère, était le chaldéen, que l’on orthographiait selon les habitudes hébraïques. Bien d’autres conséquences seront sans doute tirées du texte rapporté par notre savant confrère. Mais celles-ci suffisent certainement pour en montrer déjà tout le prix. »

Les observations publiées par M. de Saulcy (Voyage en Terre Sainte, I, p. 384 et suiv.) ne m’ont fait modifier aucune de ces idées[17]. M. de Saulcy inclinerait à préférer la lecture צרה et ܨܪܢ à צדה et ܨܕܢ. Cela serait admissible paléographiquement. Mais le nom de Sadda ou Saddan est plus satisfaisant, philologiquement. Le nom de ΣΑΔΔΑ se retrouve sur une inscription des environs de Damas, datée de l’an 159 de notre ère (Corp. inscr. græc. no 4519). ΣΑΔΔΑΘΟΣ se trouve dans le Hauran (Wetzstein, Aasgewählte griechische und lateinische Inschriften. Berlin, 1864, no 65)[18].

Je ne comprends pas les difficultés de M. de Saulcy (p. 389) sur le mot מלכתה. Ce mot est une forme emphatique féminine conforme aux règles du chaldéen (voir Winer, Grammatik des bibl. und targum. Chaldaismus, p. 69, 70). L’orthographe araméenne pure serait מלכתא. Cette substitution du ה à א final est un hébraïsme qui n’est pas rare dans le chaldéen biblique. (Ibid. p. 6-7, etc.)

Les deux dernières lettres de la première ligne n’ont rien qui s’écarte de l’estranghelo pur ; seulement il semble que le lapicide avait d’abord écrit ܡܠܟܐ, et qu’il a substitué le ܬ dans l’intervalle des deux lettres. De la sorte, le ܬ n’est pas lié à la lettre précédente, comme il devrait l’être. S’il se joint presque à l’ܐ, ce n’est pas là une ligature comme le croit M. de Saulcy, mais un simple rapprochement, qui n’est même pas rigoureux. Que le ܘ n’ait pas de petite boucle à gauche, ainsi qu’il l’a dans les manuscrits, c’est là une circonstance insignifiante. Cette boucle n’est pas essentielle à la lettre ; c’est un trait de calligraphie propre aux manuscrits et qu’on ne devait pas s’attendre à trouver dans le caractère épigraphique. On sent d’ailleurs dans notre inscription un lapicide maladroit, peu maître de son outil, et qui certainement n’eût pu rendre sur la pierre un trait aussi difficile.

En ce qui concerne la question de la date de l’alphabet carré, je n’ai qu’à renvoyer à M. de Vogüé, qui l’a traitée à fond dans la Revue archéologique, avril 1865. Pour la question archéologique, il est essentiel de lire Robinson, Biblical researches in Palestine, I, 356 et suiv. (2e édit.)

Je saisis cette occasion pour revenir, selon une pratique que je crois utile, sur des inscriptions que j’ai publiées il y a quelque temps dans ce Journal[19], et dont plusieurs savants, M. Frankel[20], M. de Saulcy[21], M. Lévy et M. Geiger[22], se sont depuis occupés. Il s’agit des deux inscriptions de Kefr-Bereim.

La première de ces inscriptions est fort douteuse, et je n’en avais pas donné d’interprétation. M. de Saulcy propose de lire בנו אלעזר בר יפון : « Éléazar fils de Iefoun l’a bâti. » Mais quelque latitude de lecture que permettent les caractères qui précèdent אלעזר, un fait est certain, c’est qu’il y a là quatre lettres. בניו, qu’on pourrait être tenté de proposer, est une forme impossible, les verbes ל״ה supprimant totalement le ה final avant le pronom suffixe. D’ailleurs, la place de l’inscription, sous une fenêtre, et dans un endroit tout à fait accessoire, ne porte nullement à croire que son objet soit d’indiquer le nom du constructeur de l’édifice. C’est au-dessus de la porte qu’une telle indication aurait dû se trouver. L’architecture de cette synagogue est très-régulière ; une telle anomalie ne se comprendrait pas.

M. Frankel ne propose non plus sur cette inscription rien de satisfaisant. Il veut qu’il y ait là deux inscriptions, d’époques différentes, le second écrivain ayant, par une sorte de jeu, voulu continuer, avec un sens différent, ce qu’il trouvait écrit. Il est très-vrai que deux ou trois endroits de l’inscription semblent offrir des retouches, dont noire gravure a tenu compte. Néanmoins l’hypothèse de M. Frankel est inadmissible. Un tel jeu se comprendrait tout au plus pour une inscription placée à la portée de la main. Mais faire apporter une échelle pour se donner le plaisir d’une sorte d’espièglerie sur un graffito antérieur, voilà ce qui est de la plus haute invraisemblance. Il faut donc rester encore dans le doute sur cette inscription. Ayant de nouveau comparé la gravure sur bois avec mon estampage, j’ai reconnu qu’on ne pouvait guère mieux rendre les traits de ce dernier. La petite séparation entre les caractères pénultième et antépénultième existe, et j’ai renoncé à voir là un ח ou un ת. Je tiens du reste mon estampage, lequel est l’équivalent du monument lui-même, à la disposition des hébraïsants qui voudront reprendre la question.

Pour la grande inscription, les quatre savants que j’ai nommés ne s’écartent de mon explication qu’en de légers détails. Je vais néanmoins suivre l’une après l’autre toutes leurs observations, et consigner ici quelques idées qui me sont venues depuis.

Les trois premières lettres, comme on se le rappelle, offraient quelque difficulté. L’allusion au passage d’Aggée, qui se trouve dans la première partie de l’inscription, me porta à y chercher la racine נתן je proposai de lire נָתַן ou יִתֵּן[23], en donnant une certaine préférence à יִתֵּן. Bien que plausible, cette explication n’offrait pas cependant le caractère absolument plan que présente le reste de l’inscription. M. Frankel a eu ici une idée singulière. Il veut lire .....יחו שלום במקום הזה : « Que Jehova, qui est la paix, [habite] en ce lieu, etc… » Cela est assurément bien peu naturel ; je remercie toutefois M. Frankel d’être revenu sur ce passage, car c’est en lisant ses observations à ce sujet que je suis arrivé à une lecture et à une interprétation du passage en question, qui est sûrement la vraie. Il faut lire indubitablement .....יהי שלומ : « Que la paix soit en ce lieu, etc… » Cela est si simple et si conforme aux habitudes de l’épigraphie hébraïque, que je ne conçois pas comment je ne suis pas arrivé de prime abord à cette idée. J’ai pour circonstance atténuante le passage d’Aggée, qui me préoccupait exclusivement, et la grandeur un peu insolite du second י. M. Lévy et M. Geiger sont arrivés de leur côté à la même idée.

M. Frankel croit pouvoir citer quelques exemples anciens de שָׁלוֹם, employé comme nom propre. Lors même que les exemples qu’il cite ou qu’il a en vue seraient démonstratifs (ce qui est douteux, la vraie lecture étant peut-être שַׁלּוּם), l’hypothèse que je propose sur le nom Schalom ben-Levi dans le voyage de Rabbi Samuel bar-Simson n’en garderait pas moins sa vraisemblance. Le nom de Schalom est porté aujourd’hui par beaucoup de juifs ; mais c’est peut-être une altération de Schalloum.

La lecture du nom propre יוסה est approuvée par les trois savants israélites allemands, et en particulier confirmée par M. Frankel. M. de Saulcy élève ici des objections. Il doute d’abord que les noms de José et Joseph soient identiques. Mais c’est là un doute qu’il abandonnera, j’espère, devant les démonstrations données par M. Frankel. José est une altération palestinienne du nom de Joseph. Le même individu s’appelait Joseph à Babylone et José en Palestine. Dans les manuscrits anciens du Nouveau-Testament, les noms Ἰωσής et Ἰωσήφ s’emploient indifféremment pour le même personnage[24]. Nous citerons bientôt un exemple du même genre tiré du Pirké Avoth. Enfin, on trouve dans les papiers de Peiresc l’épitaphe d’un Syrien chrétien, émigré en Gaule, du nom de ⲒⲰⲤⲎⲤ[25] ; or un chrétien n’a pu prendre un tel nom que comme synonyme de Joseph. La lecture יוטה proposée par M. de Saulcy, outre qu’elle ne donne aucun sens, est paléographiquement bien moins satisfaisante que יוסה. En effet, la troisième lettre est sûrement un ס, comme le prouve la comparaison avec le nom יוסף dans l’inscription du « Tombeau de saint Jacques[26]. » Je sais que la forme יוסי est bien plus fréquente que יוסה. Cette deuxième forme cependant est employée dans le Talmud de Jérusalem. M. Frankel, talmudiste si exercé, déclare en connaître des exemples, aussi bien que de la forme ייסא et ייסה.

Quant à la date où l’on commença à employer cette forme écourtée du nom de Joseph, M. de Saulcy voudrait la reculer le plus possible. Il cite deux personnages du second siècle avant Jésus-Christ, qui sont désignés dans quelques textes rabbiniques par le nom de José. Mais il faut remarquer que de telles particularités d’orthographe n’ont de force probante que pour l’époque de la rédaction des textes où elles se trouvent. La preuve, c’est que les deux personnages cités par M. de Saulcy, Joseph ben-Joézer de Séréda et Joseph ben-Johanan de Jérusalem, sont indifféremment appelés Joseph (יוסף) ou José (יוסי) dans les meilleurs textes, en particulier dans le Pirké Avoth (ch. I, § 4, p. 5, 6 de l’édition de Philippe d’Aquin).

En ce qui concerne le sens du mot שקוף, « linteau, » je ne peux admettre les observations de M. de Saulcy. משקוף ne signifie pas « fenêtre ou baie ; » le sens radical de שקף n’est pas « regarder. » On peut s’en convaincre en consultant Gesenius, Thesaurus, p. 1477-1478, et Buxtorf, Lex. chald. talm. et rabb. col. 2517-2518.

L’explication que j’avais proposée, d’après M. Derenbourg, des dernières lettres במעיוש, n’a pas satisfait mes savants émules. M. Frankel, réservant la dernière lettre pour en faire une date, lit : תבא ברכה במעיו, « Veniat benedictio in viscera ejus. » Pour diminuer ce qu’une telle expression a de choquant, il suppose une allusion au Ps. cix, v. 18 : « Veniat (maledictio) sicut aqua in interiora ejus. » Mais l’allusion n’est pas suffisamment justifiée. L’hypothèse d’après laquelle מעיו serait pour צאצאי מעיו, avec allusion à Isaïe, XLviii, 19, est encore plus forcée.

Enfin, pour rendre possibles de telles explications, M. Frankel est obligé de séparer le ש et d’en faire la date de l’inscription. Nous ne discuterons pas ses différentes suppositions à ce sujet, car elles vont toutes se briser contre un fait évident, c’est le style du monument, lequel exclut absolument les dates auxquelles M. Frankel est obligé de descendre pour soutenir ses suppositions.

Négligeant, en effet, ce que j’avais dit du style architectonique de la porte et des débris gisant alentour, M. Frankel s’est laissé aller à l’hypothèse la plus singulière. Il veut que la synagogue qui porte notre inscription soit de la fin du xe ou du commencement du xie siècle. Je regrette de ne pouvoir donner encore de ces débris un dessin, qui sûrement mettrait fin à un pareil débat. Mais je le déclare, nulle confusion à cet égard n’est possible. La synagogue en question est en très-grands matériaux, en style romain de décadence ; elle offre les particularités que présentent les édifices analogues du temps des seconds Antonins. Je ne connais pas en Syrie de synagogue du xe ou du xie siècle. Mais, bien certainement, si on en a construit à cette époque, on ne les a pas construites en un style oublié depuis six cents ans et nullement approprié aux habitudes du temps. On ne peut donc pas tenir compte des observations de M. Frankel sur ce point.

M. Lévy s’était d’abord arrêté « faute de mieux, » à une hypothèse analogue à celle de M. Frankel. Mais c’est sûrement M. Geiger qui a eu ici l’idée la plus ingénieuse. Il pense que le lapicide a voulu écrire במעשיו, qu’ayant omis par mégarde le ש après le ע, il l’a écrit à la fin du mot, en le faisant suivre du ן renversé, qui dans la Bible indique les transpositions. J’ai de très-grands doutes sur ce dernier point, d’autant plus que ce trait final de l’inscription est fort indécis. Mais je regarde comme probable, en effet, que l’on a voulu écrire במעשיו, et qu’il faut simplement traduire : « Veniat benedictio in opera ejus. » M. Geiger, cependant, a tort de repousser absolument l’explication de M. Derenbourg. Des abréviations de ce genre n’ont rien d’invraisemblable, et la formule proposée par M. Derenbourg est très-usitée dans le rituel.

M. Lévy serait porté, par la paléographie, à supposer le monument un peu plus ancien que je ne l’ai fait. Il ne croit pas qu’il y ait deux siècles d’intervalle entre notre inscription et celle du « Tombeau de saint Jacques. »

M. de Saulcy, sur la question de la date du monument, apporte avec raison beaucoup de réserve. Il allègue cependant, pour fixer la date de la construction de la synagogue qui est dans l’intérieur du village, un passage de Rabbi Samuel bar-Simson, où ce pèlerin dit que la synagogue de Kefr-Bereim est une des vingt-quatre synagogues que fit bâtir Rabbi Siméon, fils de Jochaï. M. de Saulcy prendrait volontiers ce passage comme historique. Mais ces vingt-quatre synagogues sont très-probablement une donnée légendaire dont on ne peut faire usage. Pour bâtir vingt-quatre synagogues aussi belles que celles de Kefr-Bereim, Siméon ben-Jochaï aurait dû être un Rothschild. Samuel bar-Simson voyageait en Palestine vers 1210. Une telle tradition, à mille ans d’intervalle, a bien peu de poids. Les pèlerins juifs du moyen âge n’ont pas plus de critique que les pèlerins chrétiens. Qui ne sait combien ces sortes de relations établies entre les monuments de Palestine et les hommes célèbres de la tradition juive et chrétienne sont frêles, combien elles changent fréquemment ! Les guides de tous les temps ont été les mêmes. Quelquefois, ces traditions qu’on vous donne en un village comme immémoriales, n’ont pas cinquante ans de date ; souvent même on peut toucher du doigt leur formation. Tous les tombeaux de Meïron ont ainsi des attributions à des célébrités talmudiques, qui paraissent gratuites.

Quant à l’identification de la synagogue qui porte notre inscription avec le monument qui passait pour celui de Pinehas ben-Jaïr, elle est peu probable. Ce monument était, dit-on, situé au sud du village ; le nôtre (j’aurais dû le dire dans mon premier article, ainsi que M. de Saulcy en a fait la remarque) est au nord-ouest. Du reste, quoique située maintenant hors du village, la synagogue en question peut très bien être l’une des deux synagogues que les pèlerins juifs placent « dans le village.» Le village pouvait être alors plus étendu ; la distance des dernières maisons à la synagogue est très-peu considérable ; les limites du village ne sont pas nettement tracées.

Enfin, je reviendrai en quelques mots sur une inscription trilingue, hébraïque, latine et grecque, trouvée à Tortose, en Espagne, et publiée par M. Leblant et moi dans la Revue archéologique (novembre 1860). Tous deux nous nous trouvâmes amenés à attribuer cette inscription au vie siècle de notre ère. Le P. Garrucci a contredit cette opinion (Cimitero degli antichi Ebrei scoperto receniemente in Vigna Randanini. Rome, 1862, p. 27-28, et dans la Civiltà cattolica, série 5, vol. III, fasc. 296, p. 95), et voulu rapporter ladite inscription à la période qui s’écoule du xe au xiiie siècle. Je ne puis me prêter à une telle supposition. Je laisse à M. Leblant le soin de montrer que le texte latin et le texte grec de l’inscription ne peuvent être d’une si basse époque. Mais comment admettre, en Espagne, aux xie et xiie siècles, l’emploi du grec dans une inscription funéraire ! Le grec était en Espagne, à cette époque, une langue tout à fait inconnue. Les études classiques étaient perdues. D’un autre côté, les rapports avec les pays où l’on parlait grec étaient presque nuls. Sous les Visigoths, au contraire, l’érudition grecque était recherchée ; on aimait à prouver qu’on en possédait quelque chose ; les auteurs donnaient des titres grecs à leurs livres. C’est le temps d’Isidore de Séville, de Jean de Biclaro. J’ai recueilli là-dessus un grand nombre de faits dans mon Mémoire encore inédit sur l’étude du grec dans l’occident de l’Europe au moyen âge, couronné par l’Académie des inscriptions et belles-lettres en 1848. Je me contenterai ici d’inviter le lecteur à consulter Antonio, Bibliotheca hispana Vetus, I, p. 179, 184, 186, 193, 226, 244, 252, 287, 307, 308, 321. Dans aucun pays, au contraire, les études grecques et latines ne furent plus abandonnées qu’en Espagne, à partir du viiie siècle. Je persiste donc à regarder l’inscription trilingue de Tortose comme antérieure à l’invasion arabe, et même à la rapprocher le plus possible des beaux temps de la dynastie des Visigoths.

- ↑ Voir les spécimens de paléographie syriaque donnés par M. Land à la suite du premier volume de ses Anecdota syriaca (Leyde, 1862).

- ↑ Revue Archéol. 1er nov. 1860, p. 345 et suiv.

- ↑ Uhlemann, Elementarlehre der syr. Spr. p. 101 ; Gesenius, Lehrgeb, der hebr. Spr. p. 513.

- ↑ Voir Gesenius, Gesch. der hebr. Sprache und Schrift., § 41.

- ↑ Cf. Graff, Der Prophet Jeremia, p. 160.

- ↑ Jos. Antiq. XX, II et suiv. ; Bell. Jud. V, ii, 2 ; iv, 2 ; vi, 1.

- ↑ Voir les textes dans Robinson, Bibl. researches in Palestine, I, p. 362 et suiv. (2e édit.)

- ↑ Jos. loc. cit. Le Talmud parle souvent de divers membres de cette famille, surtout de Monobaze, dans un sens parfaitement concordant avec ce que dit Josèphe.

- ↑ Biblical researches in Palestine, I, 361 et suiv. III, 251-52.

- ↑ Langlois, Numismatique des Arabes avant l’islam, p. 76-77 ; pl. ii, 8. — Cf. Lévy, dans la Zeitschrift der deutschen morgenl. Gesellschaft, 1858, p. 209, 210.

- ↑ Josèphe, Antiq. XX, iv, 3.

- ↑ Id., ibid. iii, 3.

- ↑ Id., ibid. IV, i ; B. J. II, xix, 2.

- ↑ Voir un curieux passage, Talmud de Jérusalem, Peah, 15 b ; Talmud de Babylone, Baba bathra, 11 a.

- ↑ Marinus Sanutus, Secreta fidel. Crucis, III, xiv, 9.

- ↑ La polygamie régnait dans cette famille. (Jos. Ant. XX, ii, 4.)

- ↑ M. Geiger, dans son Journal (Jüdische Zeitschrift für Wissenschaft und Leben, iiie année, p. 227-228) a proposé, sur la lecture de cette inscription, quelques idées que je ne discute pas, car le savant rabbin les a conçues sur des renseignements insuffisants, et ne les défendra pas. M. Geiger a bien conclu, du reste, du caractère carré et des aramaïsmes de l’inscription, qu’elle ne pouvait être que des temps du second temple.

- ↑ L’explication شدَّة, que propose M. Wetzstein, me paraît peu satisfaisante. La forme arabe était probablement صَدَّة.

- ↑ Mars-avril 1864.

- ↑ Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judenthums, avril 1865.

- ↑ Revue archéologique, juillet 1865.

- ↑ Jüdische Zeitschrift für Wissrnschaft und Leben, iiie année, p. 230, 231.

- ↑ M. Frankel veut voir une faute d’impression « évidente » dans יֻתַן. Il n’a pas songé que la forme du futur hophal יֻתַּן est usitée. (V. Gesenius, Thesaurus, p. 928.)

- ↑ Voir Winer, Bibl. Realwœrlerbuch, au mot Joses ; J. C. M. Laurent, Neutestamentliche Studien (Gotha, 1866), p. 168-169 ; Lightfoot, Horœ hebr. in Act. Apost. i, 23.

- ↑ Leblant, Inscr. chrét. de la Gaule, n° 521.

- ↑ M. de Vogüé, Le Temple de Jérusalem, p. 45 et 130, et pl. xxxvii, fig. I, et dans la Revue archéologique, avril 1865, p. 326-327.